Каждый год в праздничный день 9 мая в нашей семье принято вспоминать о наших дедушках, воевавших на фронте в годы Великой Отечественной войны. Мы родились в восьмидесятых годах прошлого века, поэтому не видели войну, знаем о ней только по книгам, фильмам и рассказам ветеранов. В нашем семейном альбоме остались старые, сохранившиеся с тех далеких времен фотографии наших родных ветеранов. С каким-то особым чувством смотрим мы сегодня на фотографии наших дедушек. Их молодость пришлась на тяжелое военное время, когда

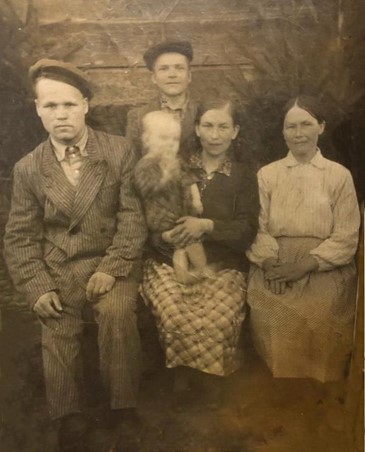

Семья П. Н. Старосветского

надо было защищать Родину. Наши дедушки тогда жили в разных точках страны – один в Беларуси, а второй – в России. Хотим расcказать, как они воевали на войне и как сложилась их судьба.

Белорусский дед Прокофий Никифорович Старосветский был отцом моей мамы, которая вышла замуж за моего отца Василия Трофимчика. Дед родился в 1920 г. и всю свою жизнь прожил в д. Cмольки Костюковичского района Могилевской области. У него был младший брат Максим, 1923 г. р., который погиб на войне в октябре 1944 г. Биография деда была обычной для деревенских жителей того времени: они с малолетства много работали, помогали родителям, рано познали все трудности крестьянской жизни. Начавшаяся война с Германией круто изменила жизнь

П. Н. Старосветский с боевым товарищем

советских людей. Уже 12 июля дед был призван в Красную армию. Тогда все верили, что война долго не продлится и закончится на чужой территории, но продолжалась она почти четыре долгих года. Поначалу дед попал в 38-й, а затем в 69-й запасной полк 22-й стрелковой бригады. Потом его направили 44-й учебный стрелковый полк, в котором обучались будущие снайперы. Учебная часть снайперов-лыжников находилась в Уральском военном округе в Пермском крае. Оттуда его отправили на фронт, там он воевал в противотанковой роте. Это было время тяжелых испытаний: надо было любой ценой остановить врага и перейти к наступлению. В одном из боев мой дед был тяжело ранен и в результате потерял ногу, но остался жив. После проведенной операции в полевом госпитале его отправили на лечение и реабилитацию в эвакогоспиталь в г. Свердловске (сейчас Екатеринбург). После долгого лечения в 1943 г. его демобилизовали из армии – с одной ногой он уже не мог воевать. В 23 года он остался инвалидом войны, всю жизнь потом ходил на протезе. После войны вернулся в свою деревню Смольки и женился на местной девушке Евдокии – моей бабушке. У них родилось двое детей: сын Николай и моя мама София. Жизнь после войны была трудная, особенно тяжело было моему деду, но рядом всегда была жена и дети. С годами раны, полученные на войне, и другие болезни дали о себе знать, и в 1959 г., когда моей маме было 7 лет, он ушел из жизни. Я никогда не видел моего деда, не слушал его рассказы про войну и знаю о нем только со слов моей мамы. Мама помнит, как бабушка ухаживала за ним, когда дед уже не мог подняться с постели, как ездила в больницу в Костюковичи за лекарствами для него. К сожалению, более подробную информацию о том, где именно он получил ранение и обстоятельства боя я не смог узнать. Сейчас я занимаюсь поисками этой информации в архивах и на сайтах в интернете. Бабушка умерла через 32 года в тот же день, что и дедушка, в Минске.

Второй наш дедушка Яков Михайлович Маленков был родом из Сибири. Он родился в 1920 г. в селе Жилино, которое находилось в Косихинском районе Алтайского края

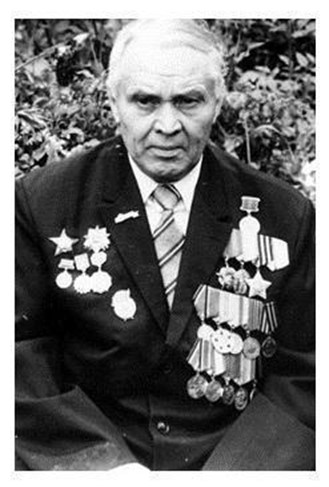

Я. М. Маленков

России. Семья была многодетной – в ней было 7 детей. Довоенная жизнь у всех была нелегкая, дети рано приобщались к деревенской работе. В Красную армию его призвали в 1942 г. Согласно наградным документам, с 12 июля 1943 по февраль 1944 г. он воевал в рядах 207-го стрелкового полка 76-й стрелковой дивизии, которая входила в состав 21-й армии Западного фронта. 207-й полк деда участвовал в боевых действиях в составе 47-й армии 1-го Белорусского фронта. В декабре 1943 г. Я. М. Маленков был награжден медалью «За отвагу», которая очень высоко ценилась среди солдат-фронтовиков. В архивных документах сохранился приказ о его награждении.

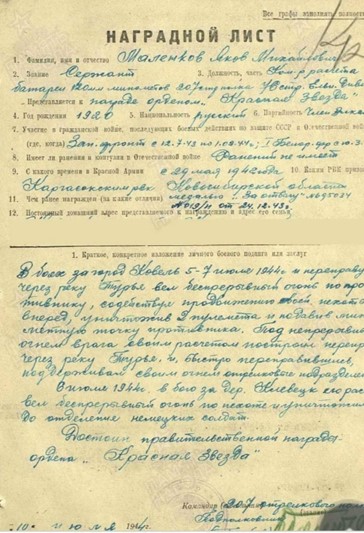

Приказ № 0191Н/

207-му стрелковому полку, 76-й Ельнинской Cтрелковой дивизии 24 Декабря 1943 года. Действующая армия от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю Медалью «За отвагу»:

…5. Наводчика батареи 120 мм минометов сержанта Маленкова Якова Михайловича за то, что в бою при контратаке под дер. Козлы, он выдвинул свой миномёт вперёд и метким огнем уничтожил значительное число живой силы противника. В бою под деревней Боброво подавил одну пулемётную точку, чем обеспечил продвижение вперед пехоте: 1920 года рождения, член ВЛКСМ, русский, призван Каргасокским РВК, Новосибрской обл.

Командир 207 го Стр. полка

Подполковник (Голубев)

В июле 1944 г. Яков Михайлович Маленков отличился в боях за украинский город Ковель и был представлен к ордену Красной Звезды. В дальнейшем боевой путь его воинской части лежал в Польшу, там он участвовал в Висло-Одерской операции. Его 207-й стрелковый полк 76-й Ельнинско-Варшавской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии с тяжелыми боями дошел до Берлина. После боев на Одере дед был награжден орденом Славы III степени. В представлении к награде написано следующее:

В боях за 8.04.45г. по расширению плацдарма на западном берегу реки Одер сержант Маленков показал себя храбрым и мужественным воином будучи командиром минометного отделения и своим минометом подавил 2 станковых пулемета противника и разбил две автомашины с боеприпасами…

Бои в Германии были очень ожесточенными, советские войска несли потери. В одном из боев Яков Михайлович был ранен и после лечения вернулся в строй. Дед в звании сержанта закончил войну в Германии.

Наградной лист Я. М. Маленкова

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы III степени и медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны вернулся на родину и учился в Томском сельскохозяйственном техникуме. Потом женился, и в семье родилось 4 детей, в том числе и дочь Галина – мама моей жены Татьяны. После войны работал директором совхоза «Плодопитомник». Умер в 1994 г.

Томск и Минск разделяют многие километры, поэтому интересна история переезда в Беларусь мамы моей жены Татьяны. Ее мама Галина Яковлевна в начале семидесятых училась в Томском политехническом институте, и на преддипломную практику ее направили в город Дорогобуж Смоленской области. Туда же по распределению после окончания Горьковского политехнического института приехал на работу ее отец Александр, который родился в городе Борисове. Его отец был военный и служил в то время возле города Горького (сейчас Нижний Новгород). Молодые люди жили в одном общежитии и там познакомились. В то время студенческие практики и распределение проходили по всему Советскому Союзу – страна была единой. После окончания практики девушка уехала в Томск, а парень после того как отработал годы по распределению, сел на самолет и полетел в далекий Томск, а назад они прилетели уже вместе. Любопытно, что дед во время войны свои первые бои с врагом, по его рассказам, принял в Смоленской области, недалеко от города Дорогобужа.

Мы – внуки тех, кто тогда воевал с фашистами, гордимся нашей Победой и помним, какой ценой она нам досталась. В нашей семье растут две дочки. Они еще маленькие, но когда они вырастут, мы обязательно расскажем им о наших дедушках, о том, как они воевали с врагом. Поэтому сейчас важно сохранить память о них, чтобы эта память передавалась из поколения в поколение.

Татьяна и Александр Трофимчики